(資料圖片)

(資料圖片)

“眼前的是虎座鳳架鼓,其原型于1958年出土于城陽城2號楚墓。這種以虎為座、鳳鳥為架的懸鼓是楚國特有的一種樂器,蘊含楚人崇鳳貶虎的思想,具有鮮明的楚文化風格。”在河南省信陽市平橋區城陽城遺址博物館講解員楊雪的娓娓道來中,來自該區肖店鄉中心校的20多位同學沉浸在悠遠深沉的歷史長河中,開啟了一段奇妙的研學之旅。

城陽城遺址博物館是全國第一家以楚文化為主要展示內容的遺址類專題博物館,館藏文物532件(套),涵蓋青銅器、陶器、木漆器、玉器、墓葬展示、雜件等多個類別,從經濟、軍事、藝術、信仰等多維度展示了兩千多年前楚國人的物質文明和精神世界。博物館年接待游客50萬人次,是傳播中華民族優秀文化和對外文化交流的重要窗口。

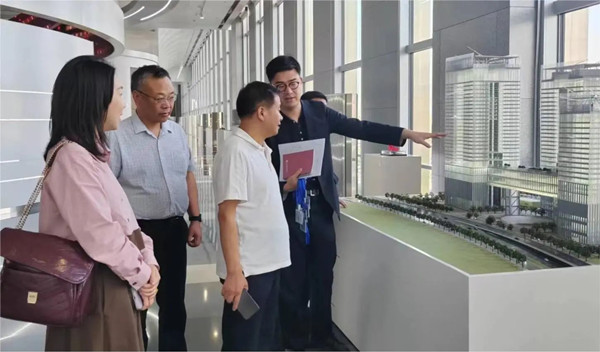

走進城陽城遺址博物館,總能看到不少老師、家長帶著孩子參觀,有的駐足于文物前細細觀賞,有的不時將展品信息與手中的歷史讀物進行對照,還有年輕人身著漢服拍照留念……春季以來,博物館迎來了研學熱潮,尤其是節假日,研學團隊絡繹不絕,越來越多的學校和家庭選擇館藏豐富、文化深厚的城陽城遺址博物館作為研學旅行目的地。為此,博物館精心設計推出了豐富多樣的路線課程,沉浸式的研學體驗激發了青少年探索文化的熱情,也為河南省信陽市平橋區的文旅融合注入了新的活力。

“我參加的是半天研學——尋寶體驗。在老師的帶領下,我們去了不同展區,尋找著隱藏于文物背后的故事和線索。這種感覺仿佛是在神秘的歷史迷宮里解密,每一次發現都讓我和小伙伴們分外驚喜,也對歷史有了更深刻的理解。”參加完研學活動后,同學仍興奮不已。

而針對一整天的研學,博物館則推出了非遺課程。同學們通過了解傳統手工藝、制作非遺作品、體驗茶藝等項目,“穿越”回古代,與古人共享那份優雅與韻味,充分感受傳統文化的魅力。

為了豐富研學內容,提升研學效果,博物館著力提升講解員隊伍建設。針對不同年齡、不同背景的研學群體,講解員們準備了多樣化的解說詞和互動方式。對于小學生,講解員們用生動有趣的語言和故事引導他們探索歷史的奧秘;對于中學生和大學生,講解員則深入解析文物背后的文化內涵和學術價值,激發思考和研究興趣。

“把課堂搬進博物館,孩子們能夠更直觀地理解教科書中的歷史知識,激發他們的探索欲和創造力,不僅提供了近距離感觸歷史的機會,而且是一次關于文化傳承與創新的教育實踐。我們致力于變單一‘參觀’,為多元‘體驗’,深挖文物內涵,展示文化力量,讓藝術瑰寶走近大眾生活,不斷激活博物館的強大生命力。”城陽城遺址博物館館長王興山說。

自今年4月推出研學活動以來,城陽城遺址博物館已累計接待數十家研學團隊,覆蓋師生4000余人。據了解,博物館還持續完善和創新研學課程,計劃推出考古和戶外探險課程,以身臨其境的學習方式,通過體驗文物挖掘、修復和遺址探尋,了解古代文明的發展脈絡,在行走的課堂里品讀豫風楚韻的文化內涵。(郝昱瑋 李澤昌 何澤垚 吉寧)

關鍵詞:

營業執照公示信息

營業執照公示信息